|

THE WORLD HERITAGE Asia No.asia30 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

国名 |

日本 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

遺跡名称 |

北海道・北東北の縄文遺跡群 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

登録年・遺産種別 |

2021年・文化遺産 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

訪問日 |

2024年3月19日(三内丸山遺跡) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

参照サイト |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■今から約15,000年前から約2,400年前までの間を縄文時代と呼び、採集・漁労・狩猟を基盤とした生活を継続した。北海道(道南)・北東北にある縄文時代の遺跡群が、1万年以上にわたって、気候の温暖化や寒冷化及びそれに伴う海進・海退といった環境の変化に適応しながら、採集・漁労・狩猟を基盤とした生活を継続したことが評価され、ユネスコの世界遺産に登録された。 ■北海道・北東北の縄文遺跡群では、縄文時代を定住の開始・発展・成熟の過程を示す3つの大きなステージに区分し、さらにそれぞれを2つに小区分している。 ■構成資産としては17の遺跡がある。(太字は訪問済)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■三内丸山遺跡(国の特別史跡) 三内丸山遺跡は青森市にあり、八甲田山系からのびる緩やかな丘陵の先端部、沖館川沿岸の標高約20メートルの海岸段丘上に立地している。水産資源豊富な内湾及び河口に位置し、後背地には落葉広葉樹の森が広がっていた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

定住発展期後半を中心とした大規模な拠点集落であり、内湾地域における生業や、大規模な拠点集落と祭祀・儀礼の多様性を示す重要な遺跡である。

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

■環状配石墓。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■南盛土。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

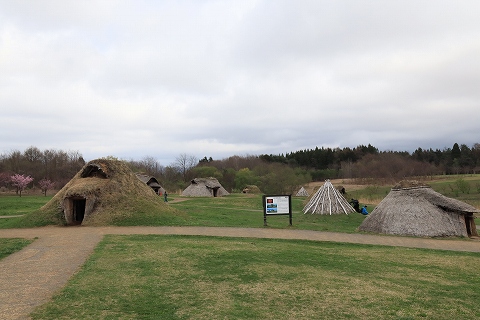

■竪穴建物。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

■掘立柱建物跡と掘立柱建物。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■大人の墓(土坑墓)。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■北盛土。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■大型掘立柱建物跡。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

建物跡から見つかったクリの木の柱。ミュージアムに展示してあります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■大型掘立柱建物。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■大型竪穴住居と内部。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■見つかった土器。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

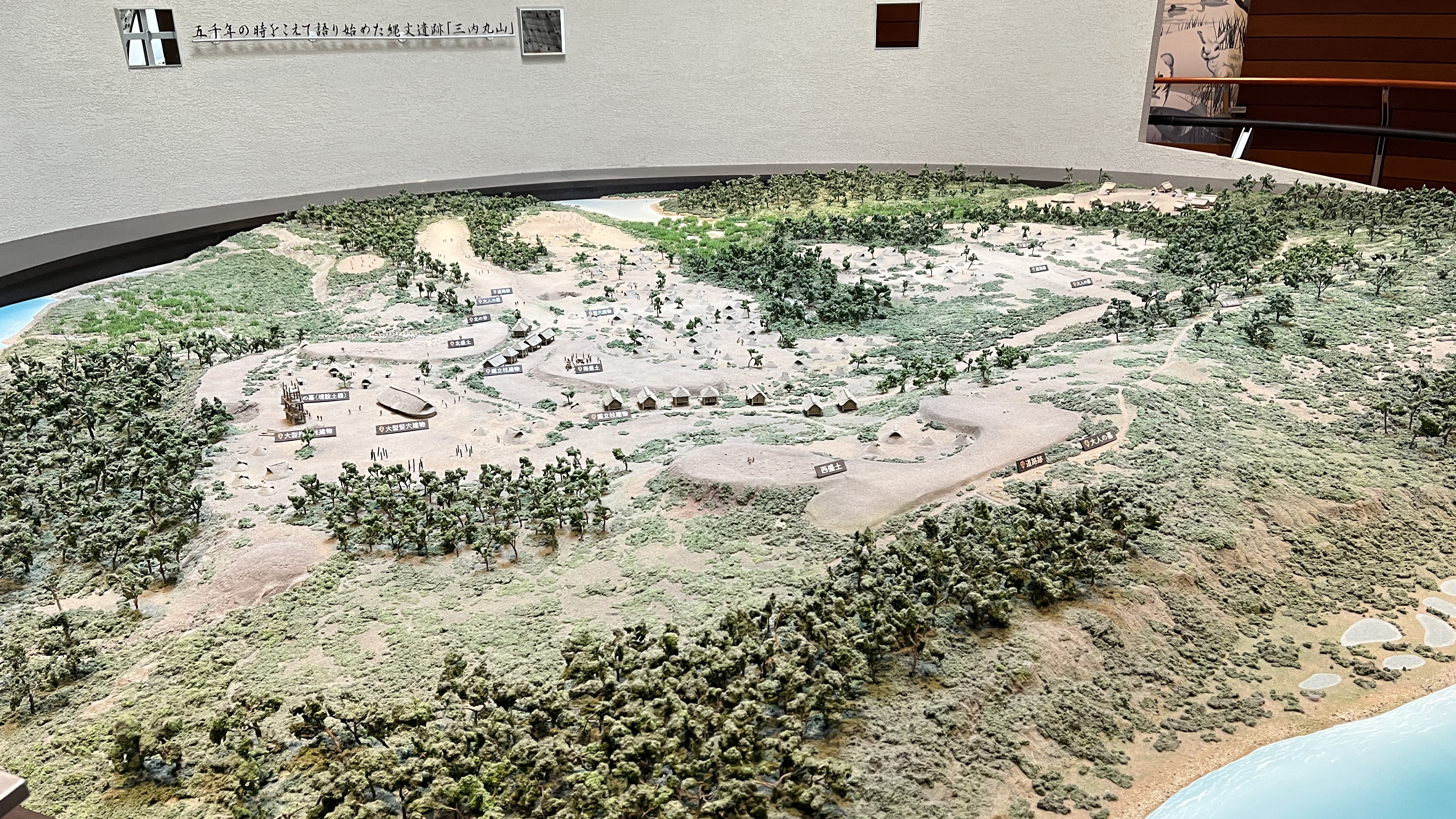

■三内丸山遺跡復原ジオラマ。 マップはマウスオーバーすると拡大します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||