|

THE WORLD HERITAGE Asia No.asia26 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

国名 |

日本 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

遺跡名称 |

長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

登録年・遺産種別 |

2018年・文化遺産 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

訪問日 |

1993年9月5日、2022年5月28日(大浦天主堂) 2022年5月25日(奈留島の江上集落 [江上天主堂とその周辺]) 2022年5月25日(久賀島の集落) 2022年5月27日(頭ヶ島の集落) 2023年11月15日(原城跡) 2023年11月16日(天草の﨑津集落) 2025年5月14日(平戸の聖地と集落 [春日集落と安満岳]) 2025年5月14日(平戸の聖地と集落 [中江ノ島]) 2025年5月16日(外海の出津集落) 2025年5月16日(外海の大野集落) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

参照サイト |

ウィキペディア(https://ja.wikipedia.org/wiki/) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産は、江戸時代250年間の禁教令下における厳しい弾圧の中、宣教師不在でありながら、信者のみで信仰を守り通しながらも、孤立せずに一般社会との関わりも持ちつつ、共同体を存続させるための生き方・暮らし方を創造したことが評価され、ユネスコの世界遺産に登録された。 ■当初は「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」としたが、諮問機関であるICOMOSのアドバイスによりテーマを「潜伏キリシタンの文化的伝統」とし、構成資産も集落名義へと変更、教会が主体でなくなった。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■大浦天主堂 江戸時代幕末の開国後、1864年に竣工し、日本に現存するキリスト教建築物としては最古である。正式名は日本二十六聖殉教者聖堂。その名のとおり日本二十六聖人に捧げられた教会堂で、殉教地である長崎市西坂に向けて建てられている。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

■1865年3月17日、浦上(長崎市)の住民十数名が天主堂を訪れた。そのうちの40~50歳くらいの女性がひとり、プティジャン神父に近づき自分たちがカトリック教徒であることを告白した。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■奈留島の江上集落 [江上天主堂とその周辺] 五島列島の潜伏キリシタンの始まりは、人口が減少し開墾などに人手不足だった五島藩が、1797年五島への領民移住を大村藩に依頼し、領内にキリシタンがいることを知っていた大村藩が厄介払いしたいという思惑から、大村藩外海地方のキリシタン農民108人を移住させたことによる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

江上集落も1797年に外海より4家族が移住してきたことに始まる。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

■江上天主堂。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■久賀島(ひさかじま)の集落 久賀島の集落は、潜伏キリシタンが信仰の共同体を維持するに当たり、どのような場所を移住先として選んだのかを示す4つの集落のうちの一つである。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

■旧五輪教会堂。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■旧教会は、瓦葺木造ながらゴシック様式の特徴であるリブ・ヴォールト天井です。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

■牢屋の窄(ろうやのさこ)殉教地。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

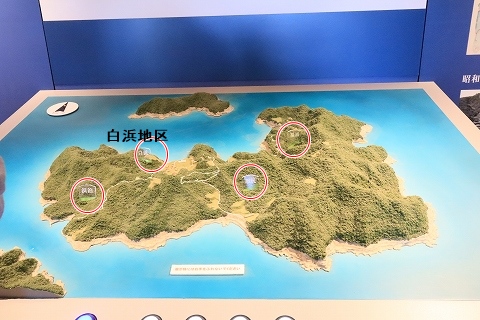

■頭ヶ島(かしらがしま)の集落 頭ヶ島の集落も久賀島の集落と同じく、潜伏キリシタンが信仰の共同体を維持するに当たり、どのような場所を移住先として選んだのかを示す4つの集落のうちの一つで、③潜伏キリシタンが共同体を維持するための試み の段階の構成資産である。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

■頭ヶ島教会のある白浜地区。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■頭ヶ島天主堂。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

■教会堂内部では撮影禁止だったので、外の開いた窓から写した内部。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■原城跡 原城跡は、①宣教師不在とキリシタン「潜伏」のきっかけ の段階の構成資産である。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■江戸幕府が禁教政策を進める中、松倉氏が過酷なキリシタン弾圧を行い、領民に苛酷な政治を敷いた(年貢を納められない農民や改宗を拒んだキリシタンに対し拷問・処刑を行ったことがオランダやポルトガル人の記録に残っている)ため農民一揆が起こった。また天草でも小西行長・加藤忠広の改易により大量に発生していた浪人を中心にして一揆が組織されていた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

全国的に禁教政策が進む中、「島原・天草一揆」は、江戸幕府に大きな衝撃を与え、カトリック宣教師の潜入の可能性のあるポルトガル船の来航の禁止と2世紀を越える海禁体制(鎖国)の確立、これに続く国内宣教師の不在という状況をもたらした。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

■本丸には、一揆の際に礼拝堂が建てられ、キリシタンの教えが説かれていたという記録が残されており、発掘調査により、北側の広場から建物の痕跡が確認され、メダイや十字架などの信心具も発見された。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■幕府軍は乱の終結後、再び一揆の拠点として使用されることのないよう原城を徹底的に破壊し、虐殺された一揆軍3万7千人の遺体は廃墟となった原城の敷地内にまとめて埋められた。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■天草の﨑津集落 天草下島南部を領有していた天草氏が、1569年に南蛮貿易目的でルイス・デ・アルメイダを招き布教が行われ、古くからの良港であった﨑津集落にもキリスト教が広まった。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

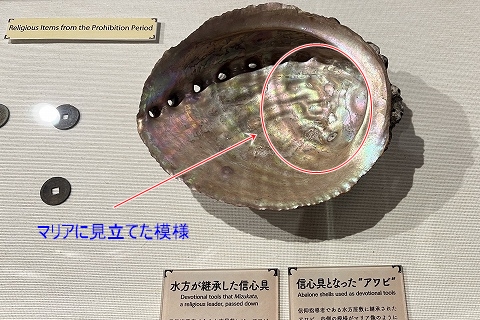

禁教期の﨑津集落の潜伏キリシタンは、大黒天や恵比須神をキリスト教の唯一神であるデウスに、アワビの貝殻の内側の模様を聖母マリアにそれぞれ見立てるなど、漁村特有の生活や生業に根差した身近なものをキリシタンの信心具として代用するということによって信仰を実践した。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

■海側から﨑津諏訪神社方向を見た﨑津集落。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■内側の模様を聖母マリアに見立てて拝んだアワビの貝殻。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

■禁教期の1647年に集落の守り神として創建された﨑津諏訪神社。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■禁教が解かれた後の1888年、﨑津諏訪神社の隣地に最初に建てられた﨑津集落内の教会堂の跡地。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

■﨑津教会。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

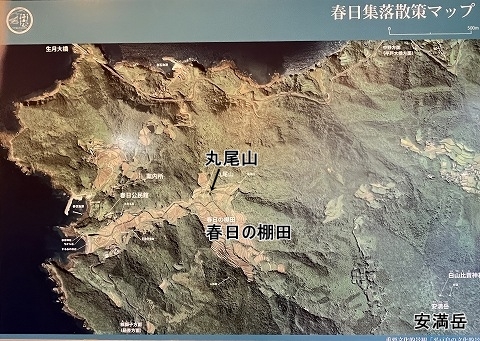

■平戸の聖地と集落 [春日集落と安満岳] 平戸にキリスト教が広まったのは、1550年にフランシスコ・ザビエルが来航し布教を始め、領主であった松浦隆信が南蛮貿易のため庇護したことによる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

春日集落は安満岳から伸びる二筋の尾根に挟まれた長さ1キロほどの谷状の地形上に位置し、当時は安満岳を超えるか船で出るしかなく、外界から遮断されており潜伏キリシタンが密かに暮らすには最適だった。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

■春日集落の棚田。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■安満岳(やすまんだけ)。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■平戸の聖地と集落 [中江ノ島] 平戸島北西岸の沖合2kmに位置する中江ノ島は、東西約400m、南北約50m、標高34.6mの無人島で、禁教初期に平戸藩によるキリシタンの処刑が行われた記録が残されている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■中江ノ島。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■外海(そとめ)の出津(しつ)集落 外海地域では、1571年にイエズス会宣教師カブラルらが宣教活動を行いキリスト教が伝わった。それにともなって多くの者が洗礼を受けたのをはじめ、1592年には外海北部の神浦(こうのうら)地区に宣教師の住居としてレジデンシアが置かれるなど宣教が進んだ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■道の駅「夕陽が丘そとめ」から見た出津集落。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

■出津教会堂。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ド・ロ神父はフランス人の貴族出身の神父で、39歳のとき外海へ赴任したが、外海の人々のあまりの貧しさに衝撃を受け、信仰の拠点として出津教会堂、大野教会堂を建設したほか、授産・福祉施設を設立し、開墾地で農業を教えた。また港を整備して漁民を助け、村の道路整備も裏で支えた。診療所や伝染病治療など医療救護事業を通して多くの命を救うなど、多彩な才能で外海のために尽くした。しかもこれらはすべてド・ロ神父のフランスの実家から譲り受けた私財で、74歳で亡くなるまでフランスへ帰国することなく外海に捧げた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

説明をしてくれた地元の教会守の方のド・ロ神父への尊敬の念というか、慈悲で守ってくださる方のように話されるのが印象的でした。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

■外海の石積集落景観。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■旧出津救助院。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

授産場。(国の重要文化財) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

外観。

|

1F。

|

2F(祈りの場、寝泊りした場所)。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

授産場2Fにあったハルモニュウムオルガン(足ぶみペダルで空気を送り込み 鍵盤で演奏する楽器)は、ド・ロ神父が購入したもので、このタイプは世界で4台しか残っていないそうです。高音部3列、低音部2列のリードを持つそうで、シスターが弾いてくれたのですが、まるでシンセサイザーのように多重演奏に聞こえる美しい音色でした。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

マカロニ工場。(国の重要文化財)

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

旧製粉工場。 |

薬局。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ド・ロ塀。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

■旧出津救助院鰯網工場(ド・ロ神父記念館)。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

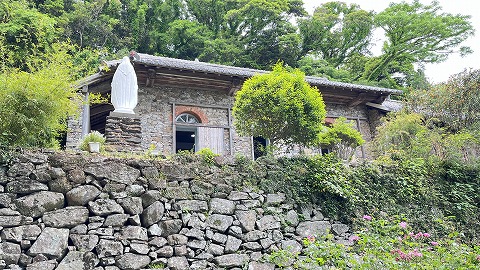

■外海(そとめ)の大野集落 禁教期の大野集落の潜伏キリシタンは、表向きは仏教徒や集落内の神社の氏子となり、神社に自分たちの信仰対象をひそかにまつって拝むことによって信仰を実践した。そのため、②潜伏キリシタンが信仰を実践するための試み の段階の構成資産である。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

■大野教会堂。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

建物は手前の会堂部と奥の司祭室部から成る。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

現在大野集落では集落民の大半は仏教徒となり、カトリック信徒は僅か8世帯11人となっている。そのため大野教会堂は使われなくなったが、年に一度だけここで記念のミサが行われている。 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||