|

THE WORLD HERITAGE Asia No.asia08 |

|||

|

国名 |

日本 |

||

|

遺跡名称 |

姫路城 |

||

|

登録年・遺産種別 |

1993年・文化遺産 |

||

|

訪問日 |

2000年6月23日、2024年10月25日 |

||

|

参照サイト |

|||

|

〜2回目の訪問時の写真〜 |

■姫路城は、兵庫県姫路市(播磨国飾東郡姫路)にある城。国の特別史跡。白漆喰の城壁の美しさから白鷺城(はくろじょう(しらさぎじょうは誤って広まった呼び方))とも呼ばれる、日本における近世城郭の代表的な遺構である。

■今や全国に12箇所しか現存していない、江戸時代以前に建造された天守を有する城郭の一つである(現存天守)。国宝五城(姫路城・松本城・彦根城・犬山城・松江城)の一つでもあり、築城以来の姿をよく残している事もあって、時に「天下の名城」あるいは「日本一の名城」と言われる。 |

||

|

■築城以来廃城や戦火の危機を免れてきた事から天守をはじめ多くの建造物が現存し、うち大天守、小天守、渡櫓等8棟が国宝、74棟の各種建造物(櫓・渡櫓27棟、門15棟、塀32棟)が重要文化財に指定されている。また1993年、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されている。 ■姫路城の所在地「姫路市本町68番地」は、日本の番地では皇居の位置する「千代田区千代田1番地」に次ぐ面積を誇る。近代には陸軍歩兵第十連隊が駐屯していた。 |

|

||

|

|

|

||

|

|

■通路は迷路のように曲がりくねり、広くなったり狭くなったり、さらには天守へまっすぐ進めないようになっている。本来の地形や秀吉時代の縄張を生かしたものと考えられている。門もいくつかは一人ずつ通るのがやっとの狭さであったり、また、分かりにくい場所・構造をしていたりと、ともかく進みづらい構造をしている。当然これは防御のためのものであり、敵を迷わせ分散させ、袋小路で挟み撃ちにするための工夫がなされている。 |

||

|

■城壁には数多くの丸・三角・長方形の穴が開いている。これは狭間(はざま)という射撃用の穴で、長方形のものが矢狭間、他が鉄砲狭間である。長方形の狭間は他の城にもよく見られるが、様々な形の狭間をアクセントとして配置してあるのは独特である。狭間は姫路市内においても公共施設のデザインに組み込まれている(例えば橋の欄干、車止めブロックなどに丸・三角・四角の模様や穴が見られる)。さらに天守の壁に隠した隠狭間(非常時にのみ開かれる)、門や壁の中に仕込まれた石落し(ここから石・鉄砲・熱湯などで攻撃する)など、数多くの防御機構がその優美な姿の中に秘められている。 |

|

||

|

|

|||

|

■姫路市街北部の姫山に最初に築城したのは、南北朝時代の正平元年/貞和2年(1346年)、赤松則村(円心)の子・赤松貞範であるという説が有力である。ただし、赤松氏時代は砦と呼ぶべき小規模なもので、「城」と呼べる規模の構築物としては、16世紀に播州平野に割拠した小寺氏の被官である黒田重隆が築城したのが最初であるという異説もある。 その後、天正8年(1580年)織田信長の重臣であった羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)が播磨統治の中心拠点として姫路城を選定し、近世城郭にふさわしい体裁を整えた。 ただし現在残る城郭と遺構は秀吉時代のものではなく、徳川家康の娘婿で「西国将軍」の異名を取った池田輝政が慶長5年(1601年)から8年掛かりで築造したものである。普請奉行は池田家家老伊木長門守忠繁、大工棟梁は桜井源兵衛である。作業には在地の領民が駆り出され、築城に携わった人員は延べ4千万人〜5千万人であろうと推定されている。 |

|

||

|

■姫路城の天守は江戸時代のままの姿で現在まで残っている天守の一つであり、まさしく姫路の象徴である。

■姫路城の天守は姫山(標高45.6m)の上に建っており、姫路城自体の高さは、石垣が14.85m、建物が31.5mなので合計すると海抜92mになる。天守の総重量は、現在はおよそ5700tである。かつては6200tほどであったとされるが、「昭和の大修理」に際して瓦などの軽量化が図られた。今日では天守内には姫路城にまつわる様々な品物が展示されている。 |

|

||

|

|

|

||

|

■2009年より「平成の大修理」が着工し2015年に工事が終了しました。「平成の大修理」後にやっと訪れたので、そのときの写真を掲載します。

■漆喰の白が目立つ屋根です。 |

|

||

|

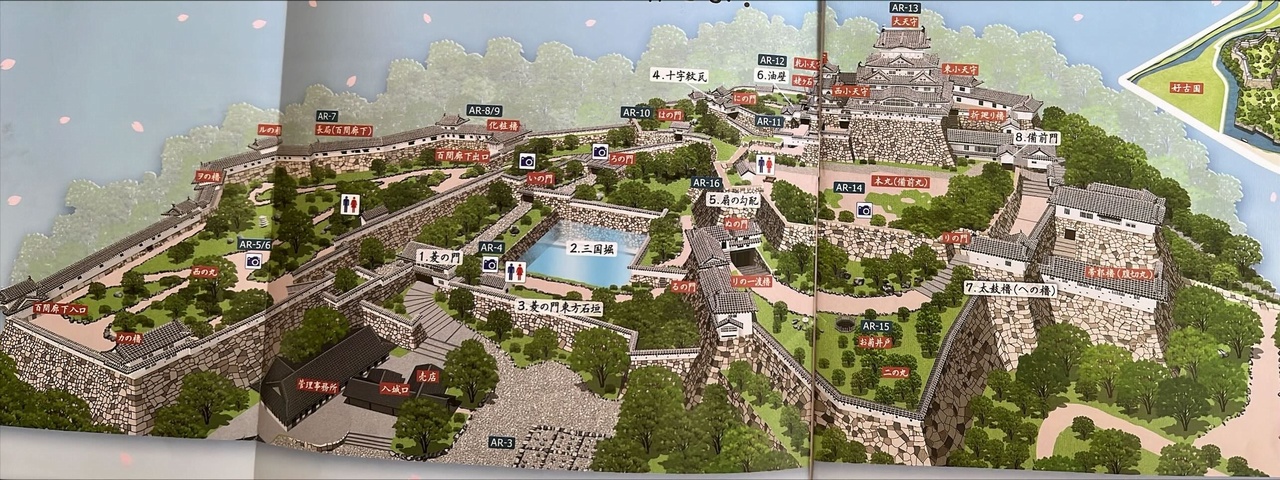

■姫路城マップ(パンフレットより)。 ↑クリックで拡大できます。 |

|||

|

■菱の門。 |

|

||

|

|

|||

|

■西の丸百間廊下の化粧櫓。 |

|

||

|

|

|||

|

■秀吉の時代のものとされ、城内で1個所だけ残る築地塀です。 |

|

||