|

THE WORLD HERITAGE Asia No.asia05 |

|||||

|

国名 |

日本 |

||||

|

遺跡名称 |

古都京都の文化財 |

||||

|

登録年・遺産種別 |

1994年・文化遺産 |

||||

|

訪問日 |

2000年1月9日(清水寺) 2001年9月29日(銀閣寺) 2002年1月12日(延暦寺) 2008年2月10日(平等院) 2008年11月3日(宇治上神社) 2014年12月7日(下鴨神社) 2016年1月31日(金閣寺) 2016年12月5日(二条城) 2025年3月14日(東寺) |

||||

|

参照サイト |

|||||

|

■古都京都の文化財は、京都府京都市・宇治市、滋賀県大津市に存在する寺院等の総称。1994年にユネスコの世界遺産(文化遺産)として登録された。 ■登録された遺産は以下の17件である。 |

|||||

|

■清水寺(きよみずでら) 京都府京都市東山区清水にある寺院。山号を音羽山と称する。本尊は千手観音、開基(創立者)は延鎮上人である。宗派はもと法相宗に属したが現在は独立して北法相宗大本山を名乗る。 |

|

||||

|

|

■清水寺の創建は778年と言われている。 |

||||

|

■慈照寺(じしょうじ) 京都府京都市左京区にある、東山文化を代表する臨済宗相国寺派の寺院(相国寺の境外塔頭)。一般には銀閣寺の名で知られる。山号は東山(とうざん)。開基(創立者)は、室町幕府8代将軍の足利義政、開山は夢窓疎石とされている。(夢窓疎石は実際には当寺創建より1世紀ほど前の人物であり、このような例を勧請開山という。) |

慈照寺銀閣。(国宝) |

||||

|

|

|

||||

|

|

|

||||

|

■延暦寺(えんりゃくじ) 滋賀県大津市坂本本町にあり、標高848mの比叡山全域を境内とする寺院。延暦寺の名より比叡山、また叡山(えいざん)と呼ばれることが多い。京都の北にあったので北嶺(ほくれい)とも称された。住職(貫主)は天台座主(てんだいざす)と呼ばれ、末寺を統括する。

■根本中堂(こんぽんちゅうどう・国宝)とは比叡山延暦寺の総本堂である。 |

|

||||

|

|

|

||||

|

■法華総持院。 左:東塔、右:阿弥陀堂

■阿弥陀堂。 根本中堂からすこし先に法華総持院の一郭である阿弥陀堂がある。本尊阿弥陀如来を祀る内部は広々していて、天井廻りの部材には平安後期ないし鎌倉中期頃の様式である極彩色が施してありとても美しい。 ■法華総持院東塔。 伝教大師(最澄)が国宝的人材づくりの旗じるしとして、全国6ケ所に建てられた宝塔のひとつで、大師出家得度1200年を記念して、復興再建された。 |

|

||||

|

■平等院 京都府宇治市にある藤原氏ゆかりの寺院。1052年に藤原頼通が、その父である藤原道長の別荘を寺院にしたのが平等院の始まりである。西方極楽浄土をこの世に出現させたような阿弥陀堂(現・鳳凰堂)は10円玉硬貨でもおなじみである 平等院創建の頃は、念仏を祈ることで乱れた世の中から逃れ来世での幸福を祈る浄土教が流行した。阿弥陀如来は極楽浄土を象徴するものである。また、平等院の庭と建物は極楽浄土をあらわしており「浄土庭園」と言う。 |

|

||||

|

|

■鳳凰。(国宝) 1053年の建立。浄土式庭園の池の中島に東向きに建つ。本尊阿弥陀如来像を安置する中堂、左右の翼廊、中堂背後の尾廊の計4棟が「平等院鳳凰堂」として国宝に指定されている。中堂の屋根上には1対の鳳凰(想像上の鳥)像が据えられているが、現在屋根上にあるのは複製で、本物(国宝)は取り外して別途保管されている。 |

||||

|

■宇治上神社(うじがみじんじゃ) 京都府宇治市にある神社で、本殿は1060年頃のものとされて現存最古の神社建築であり国宝に指定されている。応神天皇、仁徳天皇、菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)の三神が祀られている。莵道稚郎子(うじのわきいらつこ)は、応神天皇の皇子で天皇に寵愛され皇太子に立てられたものの、異母兄の仁徳天皇に皇位を譲るために自殺したと伝えられる。 |

|

||||

|

■賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ) 京都府京都市左京区にある日本でも最も古い部類に入る神社で通称下賀茂神社。祭神は上賀茂神社の祭神の母である玉依姫命(たまよりひめのみこと)とその父である賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)である。 |

|

||||

|

|

|

||||

|

■鹿苑寺(ろくおんじ) 京都府京都市北区にある、臨済宗相国寺派の寺院(相国寺の境外塔頭)。建物の内外に金箔を貼った3層の舎利殿を含めた寺院全体は金閣寺として知られる。開基(創立者)は、室町幕府3代将軍の足利義満で、義満の北山山荘をその死後に寺としたものである。 1950年に放火により焼失し、1955年に再建された。 |

|

||||

|

|

|||||

|

■二条城 徳川家康が1603年に造営し、その後徳川家光が拡張し1626年に完成。大坂冬の陣・夏の陣では、徳川方はここから出陣した。1867年には徳川慶喜が二の丸御殿大広間に重臣を集め、大政奉還の意思を発表した。 |

|

||||

|

|

■唐門。(国の重要文化財) |

||||

|

■国宝二の丸御殿の車寄。(国宝) |

|

||||

|

|

■本丸御殿。(国の重要文化財) |

||||

|

■教王護国寺(きょうおうごこくじ)(東寺) https://toji.or.jp/ |

|||||

|

■金堂。(国宝) |

|

||||

|

|

本尊の薬師如来。(国の重要文化財) |

||||

|

■講堂。(国の重要文化財) |

|

||||

|

|

立体曼荼羅。 |

||||

|

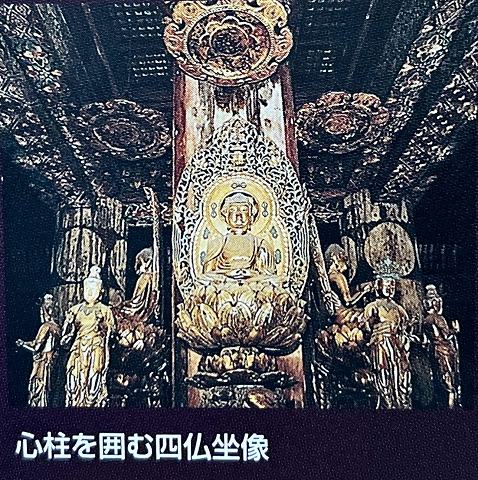

■五重塔。(国宝)

|

|

||||

|

|

初層内部。 |

||||

|

■宝蔵。(国の重要文化財) |

|

||||

|

|

■東大門。(国の重要文化財) |

||||

|

■南大門。(国の重要文化財) |

|

||||